煤炭作為基礎能源,長期以來為我國的經濟增長做出了巨大貢獻,我國能源消耗的70%來自煤炭,在整個國民經濟發展中一直占據著主導地位。但另一方面,由于煤炭工業本身的產業結構,其采礦設備裝置、從業人員素質及科學技術水平等諸多方面與其他行業相比存在著巨大差距。特別是近年來,煤礦事故的數量不斷增加,如何加強安全生產,提高搜救工作效率,擺到了國家,各級主管部門和領導的面前。發生這些特大事故的原因主要是:

(1)地面與井下人員的信息溝通不及時;

(2)地面人員難以及時動態掌握井下人員的分布及作業情況,進行精確人員定位;

(3)一旦煤礦事故發生,搶險救災、安全救護的效率低,搜救效果差。

為此,如何正確處理安全與生產、安全與效益的關系,如何準確、實時、快速履行煤礦安全監測職能,有效進行礦工管理,保證搶險救災、安全救護的高效運作顯得尤為重要和緊迫。面對新形勢、新機遇和新挑戰,國家各級主管部門的領導對安全生產工作提出了很高的要求和期望。安全監管總局黨組、國家煤礦安監局對推廣應用這項技術的工作高度重視,做出了具體的部署和要求。推廣應用煤礦井下人員位置監測系統是煤炭企業安全生產管理的一項基礎工作,是實現煤礦企業科學管理的措施之一,有利于井下定員管理,有利于煤礦井下考勤管理,有利于事故搶險救援。同時如何改變目前煤礦企業對井下人員落后的管理模式,如何實現管理的現代化、信息化也成為所有煤礦企業關心的問題。

我們認為,建立以災害預防、事故救助、電子信息化管理為主要目標的信息化和智能化建設勢在必行。 "十五"期間,煤炭工業電子信息化建設在"九五"發展的基礎上,圍繞煤炭工業改革發展的戰略任務,以信息和知識資源的開發利用為核心,結合煤炭工業實際需要,重點進行煤礦生產安全監測監控、自動控制與企業管理系統等方面的信息化建設工作,已納入安全生產企業的經營管理日程。作為RFID技術的領先者,蘇州豪翔利電子科技有限公司采用了國際*新的射頻識別技術,開發了 "蘇州豪翔利井下人員定位考勤系統",這一科技成果的實現,將為煤礦企業的安全生產和經營管理上臺階、上水平帶來了新的契機。

1.1 系統原理

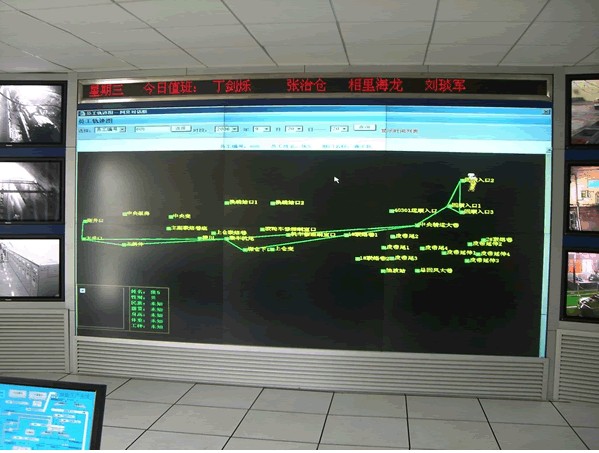

蘇州豪翔利井下人員位置監測系統是由地面監控中心主計算機在系統軟件支持下,通過數據傳輸接口和沿巷道鋪設的通訊光/電纜,定時對井下安裝的無線數據傳感器進行數據巡檢和信息采集,無線數據傳感器將自動采集有效識別距離內的標識卡的信息,并根據系統指令,通過傳輸網絡將相關數據傳送至地面中心站。數據信息經分析處理后,將井下人員(或機車等移動目標)動態分布在主計算機界面中得以實時反映,從而實現井下安全狀態在井上數字化管理的目的。

遵循“統一發卡、統一裝備、統一管理”的原則,將標識卡視為“上崗證”或“坑道準入證” ,按準許上崗人員實行“一人一卡”制。

根據礦井監測需求,在井下坑道、峒室、作業面等地點安裝具有進出方向、時間識別能力的無線數據傳感器,并通過光纖數據傳輸接口相互連接為井下高速工業以太網,從而構成完整通訊線路。

煤礦生產單位輸入工作人員相關信息后,向下井工作人員頒發并裝備標識卡。

系統數據庫記錄該標識卡相對應人員的基本信息,包括姓名、年齡、性別、所屬班組、所屬工種、職務、本人照片、有效期等基本信息。

進入坑道的工作人員必須隨身攜帶標識卡,當持卡人員經過設置識別系統的地點時被系統識別,系統將讀取該卡號信息,通過系統傳輸網絡,將持卡人通過的路段、時間等資料傳輸到地面監控中心進行數據管理,并可同時在地理信息大屏幕墻上出現提示信息,顯示通過人員的姓名。如果感應的無線標識卡號無效或進入限制通道,系統將自動報警,安全監控中心值班人員接到報警信號,立即執行相關安全工作管理程序。

生產單位可根據生產計劃,對該標識卡進行授權管理。授權范圍包括:該員工可以準入的坑道或作業面。為防止無關人員和非法人員進入坑道或作業面,系統設置該卡準入坑道或作業面的時效管理模塊及卡的失效、報失等。

坑道一旦發生安全事故,監控中心在*一時間內可以知道被困人員的基本情況,救險隊系統遠距離識別裝置,確認遇險人員的大概位置,便于救護工作的安全和高效運作,便于事故救助工作的開展。

系統可自動生成考勤作業的統計與管理等方面的報表資料,提高管理效益。 |

|

|